« Pour une culture de la Paix » dans les Communautés Interculturelles et Intergénérationnelle. Défis et perspectives

Sr Marlyn Nganzali oa

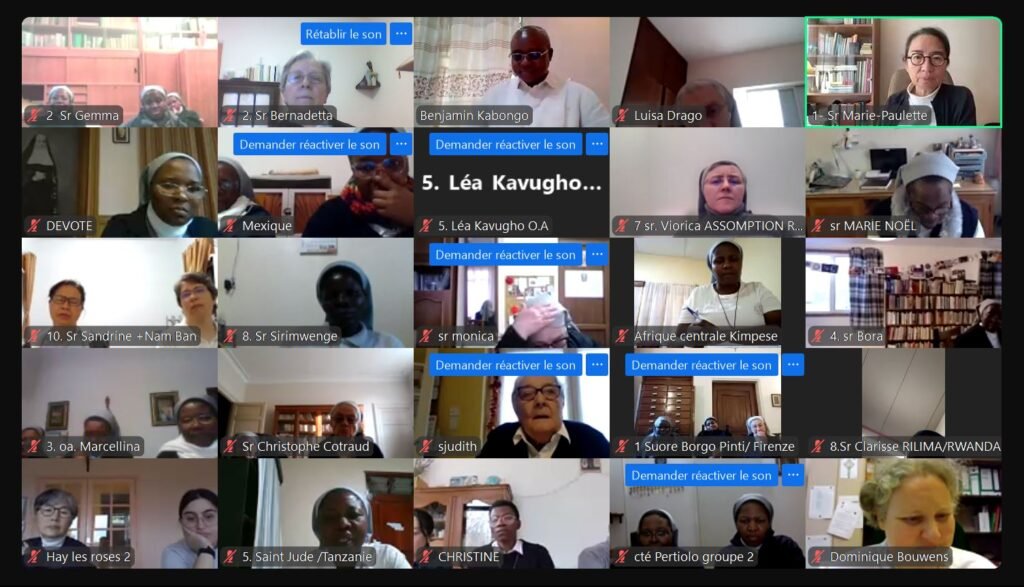

Du 17 au 19 Janvier 2025 nous avons eu la joie de participer à une session en Visio Conférence sur la « Culture de la Paix » , animée par Père Benjamin Kabongo ofm. Organisée par la Province d’Europe, plusieurs sœurs Oblates de l’Assomption des autres régions du monde : Afrique, Asie et Amérique Latin ont également rejoint la plateforme Zoom, donnant à la rencontre une coloration interculturelle unique. Voici en quelques mots, le fil rouge de nos partages.

QU’EST-CE QUE LA CULTURE DE LA PAIX ?

La Paix, reste un idéal recherché par les individus, les nations et les pays, notamment par les communautés religieuses qui sont appelées à être des « Sacrements » de la paix. Cependant, elle est souvent contrariée par divers facteurs perturbateurs, qu’ils soient internes ou externes, tels que les comportements, attitudes ou actions des individus générant incompréhensions, injustices, exclusions, conflits et violences. Les différences culturelles et intergénérationnelles au sein de nos communautés religieuses peuvent à la fois favoriser et nuire à la paix. Les communautés doivent donc travailler sur les ajustements relationnels nécessaires pour créer des « oasis de paix » pour ainsi proposer des signes prophétiques de l’universalité du Royaume.

ECOSYSTEME DE LA PAIX

Nos communautés doivent également portées à cœur de créer un écosystème de la paix, nécessaire pour notre vivre ensemble. Cela suppose d’être attentive à l’émergence d’un ensemble interconnecté de valeurs, attitudes, traditions, comportements et modes de vie favorables à cette paix. Car la paix dépend en effet d’un contexte et d’un environnement propices, et elle ne se génère pas spontanément. Construire la paix est un processus long et complexe, qui nécessite des efforts constants pour maintenir un équilibre dans cet écosystème. La paix ne résulte pas de simples déclarations, mais de la création de conditions favorables à son émergence.

COMPRENDRE LE LANGAGE DE LA VIOLENCE

D’autre part la violence comme un phénomène complexe, est un élément destructeur de la paix. La violence peut être implicite ou explicite, verbale ou physique, individuelle, collective ou structurelle. Elle blesse la paix, déshumanise, et porte atteinte à la dignité humaine. La violence peut surgir de pulsions internes, et bien que souvent associée à des contextes de guerre, elle réside aussi dans les relations quotidiennes. Jésus enseigne que la violence trouve son origine dans le cœur humain. Matthieu 15 :19

René Girard dit que la violence relève du « désir mimétique », où deux personnes désirent le même objet, ce qui engendre rivalité et violence. Ce désir excessif transforme l’admiration en haine, créant des conflits qui ne sont pas uniquement basés sur des différences d’opinions, mais sur un désir déformé et fait de rivalité. La violence perturbe l’équilibre social, envahit les espaces d’autrui et détruit les relations humaines, engendrant des pathologies telles que le narcissisme, le sadisme ou le ressentiment. Elle est donc un déchaînement de force qui perturbe l’harmonie et la sécurité.

LA PAIX COMME UN DON DE DIEU

Cependant la paix est avant tout un don de Dieu, pas directement une construction humaine. Elle nécessite un bénéficiaire qui doit l’accueillir et coopérer à son avènement. Chaque sœur doit devenir pour sa part artisan de paix au sein de sa communauté.

La paix dépend de relations multiples, y compris avec soi-même. La paix intérieure, essentielle pour la sérénité et le bien-être, peut être perturbée par des souffrances internes, des frustrations ou des blessures non résolues. Ces troubles peuvent affecter l’écosystème de la paix communautaire. Pour retrouver la paix intérieure, il est important de s’ouvrir, de parler de ses souffrances, et de chercher un accompagnement, y compris spirituel ou thérapeutique.

LA PART DE L’INTERCULTURALITE DANS LA CULTURE DE LA PAIX

L’interculturalité est un élément clé de la culture de la paix. Elle désigne les relations, échanges et interactions entre différentes cultures, fondées sur la réciprocité. Elle implique une prise en compte des identités et de l’altérité, c’est-à-dire la reconnaissance de l’unité et de la diversité, de la singularité et de l’universalité. Le respect de la culture de l’autre est essentiel pour favoriser une coexistence pacifique, et ces concepts d’identité et d’altérité sont cruciaux dans la construction d’une culture de la paix. L’identité étant ce qui rend chaque personne unique et différente des autres, est constituée de multiples appartenances, telles que la religion, la nationalité, l’ethnie, la famille, la profession, etc. Ces appartenances, parfois en harmonie, ou en contradiction, forment une identité complexe qui rend chaque individu irremplaçable.

La notion d’altérité, quant à elle en souligne que l’identité d’un individu est liée à sa relation avec l’autre. Emmanuel Levinas, dans son ouvrage Totalité et Infini, décrit une asymétrie fondamentale entre le « je » et le « tu », un fossé qui est essentiel pour établir une relation authentique. Il insiste sur le fait que l’autre doit être reconnu dans sa différence, sans être assimilé ou absorbé par le « même ». Cette distanciation est nécessaire pour une véritable relation. Cet écart nécessaire permet une relation juste, sans emprise, ni fusion.

LES DEFIS ET LES OPPORTUNITES DE L’INTERGENERATIONNEL.

Il est essentiel au sein de nos communautés, de construire des liens positifs entre les générations plutôt que de se concentrer sur les conflits générationnels. Car une approche intergénérationnelle qui valorise la réciprocité, permettant aux différentes générations de s’enrichir mutuellement reste une opportunité de croissance. La démarche principale est de faire coexister les personnes de différents âges tout en respectant leurs spécificités, dans un esprit d’inclusion et de participation. Cette approche dénonce les discriminations liées à l’âge et insiste sur la reconnaissance des contributions de chaque génération. La flexibilité dans la vie communautaire est essentielle, permettant une harmonie entre les jeunes et les aînés, favorisant ainsi la paix et la convivialité.

IMPORTANCE DE LA RENCONTRE, DU DIALOGUE ET DE L’ECOUTE ACTIVE DANS LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

En résumé, quelques éléments nécessaires participent a la construction de la culture de la Paix, à savoir la rencontre, le dialogue et de l’écoute active. Cela peut nous aider à prévenir les conflits et à rechercher des solutions pacifiques. Ces pratiques favorisent la construction de ponts, brisent l’isolement et s’opposent aux dynamiques de division. L’écoute active (avec compassion et empathie), est par conséquent essentielle pour permettre une véritable culture de la paix, ou chacune se sente entendue et acceptée.